Paolo Crosa Lenz Lepontica/24 Novembre 2022

Sommario

1. Lo pan ner (il “pane nero”)

2. Bach e brònge: storie d’acqua

3. “Bucare la Terra” / due

4. Il “gran diedro” del Pizzo Lesino sui Corni di Nibbio

5. … era una diga di tronchi incrociati

6. Berg Buch Brig 2022

7. Franco Sgrena e Antonietta Chiovini

Tradizioni

1. Lo pan ner (il “pane nero”)

Lo scorso ottobre sulle Alpi occidentali, dalla Valle d’Aosta alla Val d’Ossola, e in Svizzera si è svolto Lo pan ner, il festival che ricorda nelle alte valli alpine la cottura collettiva del pane “nero” di segale che avveniva una o due volte l’anno. Era un rito comunitario che prevedeva l’accensione dei forni: rimanevano accesi più giorni e ogni famiglia della frazione di villaggio a turno provvedeva all’alimentazione del fuoco e alla cottura del pane. Diciamolo subito chiaro: era un pane povero che andava poi, nei mesi successivi, frantumato e ammollato in acqua o latte (la “gastronomia alpina” è un’invenzione recente ad uso e consumo dei turisti).

Lo scorso ottobre sulle Alpi occidentali, dalla Valle d’Aosta alla Val d’Ossola, e in Svizzera si è svolto Lo pan ner, il festival che ricorda nelle alte valli alpine la cottura collettiva del pane “nero” di segale che avveniva una o due volte l’anno. Era un rito comunitario che prevedeva l’accensione dei forni: rimanevano accesi più giorni e ogni famiglia della frazione di villaggio a turno provvedeva all’alimentazione del fuoco e alla cottura del pane. Diciamolo subito chiaro: era un pane povero che andava poi, nei mesi successivi, frantumato e ammollato in acqua o latte (la “gastronomia alpina” è un’invenzione recente ad uso e consumo dei turisti).

Nel 1535 Joachim de Annono, funzionario spagnolo al servizio del Ducato di Milano, visitò la Valle Anzasca per capire quante tasse potessero essere richieste.

Scrisse: “Concludono ancora, che quasi tutti vivono di pane di crusca e di carnelle, o di farina di rottami di castagne incorporate con qualche poca farina di segale; e così io ho visto in molti luoghi a macinare della farina di vinazze; ho visto ancora della farina fatta delle love del panìco doppo s’è sbattutto il grano; ho visto ancora in tutti li luoghi dove sono stato del pane della sorte predetta, il quale è cosa molto maravigliosa da vedere; e più, per quello ho inteso da molte persone, di simil pane spesse volte manca alle persone. … Ho visto ancora del pane di segale duro come sasso, cotto a questo Natale, come mi hanno giurato, ed anco provato.”

Nel 1994 l’amico scomparso Paolo Bologna, partigiano e storico della Resistenza, scrisse un libro straordinario. Si chiama “Il paese del pane bianco”.

Nell’autunno 1944 la “Repubblica dell’Ossola” organizzò in una settimana l’espatrio di 1500 bambini ossolani accolti in Svizzera da altrettante famiglie grazie all’impegno della Croce Rossa elvetica. Un aiuto tra poveri in tempo di guerra.

Molti di quei bambini mantennero legami grati. Uno di essi scrisse ai nonni: “Sono arrivato in un paese dove mangiano il pane bianco”.

Lui che veniva da una povera valle dell’Ossola dove l’unico pane era quello nero di segale.

Immagini storiche da libri d’epoca: il “taglio” del pane fresco, il trasporto di pane e patate, la mietitura della segale in Goms (“altissimo” Vallese), la patria di origine dei Walser. Un lavoro che sembra una danza.

Una parola al mese

2. Bach e brònge: storie d’acqua

Bach si trova sulla montagna di Ornavasso a poco più di 700 m di quota, grande vista sui Corni di Nibbio e il Lago Maggiore. Il toponimo deriva dal vocabolo walser bach con il significato di “ruscello”. In effetti vicino scorrono due torrentelli: uno si chiama Boch e l’altro Chinn (“gola”).

Bach si trova sulla montagna di Ornavasso a poco più di 700 m di quota, grande vista sui Corni di Nibbio e il Lago Maggiore. Il toponimo deriva dal vocabolo walser bach con il significato di “ruscello”. In effetti vicino scorrono due torrentelli: uno si chiama Boch e l’altro Chinn (“gola”).

Se cercate il toponimo sulla cartografia IGM non lo trovate. Perché? La cartografia IGM in scala 1:25.000 è stata elaborata alla fine degli anni ’20 del Novecento, quando il Fascismo voleva eliminare l’uso delle lingue minoritarie e promuoveva l’omologazione linguistica.

Così un toponimo che indicava l’acqua è stato italianizzato in alpe “Bacco”, il dio del vino. E il Boch un “torrente di vino”. Un miracolo che solo uno stato totalitario poteva fare. È la stessa beffa della cima “Sominga” che mi dicono ci sia in Lombardia. Quando il cartografo chiese al contadino come si chiamasse la montagna, lui rispose semplicemente in dialetto “mi so minga” (non lo so).

A Macugnaga il Grosse Brunnen è la bocca del ghiacciaio del Belvedere da cui nasce il torrente Anza che dà il nome alla Valle Anzasca. Il “fontanone” questa estate era stranamente ricco d’acqua. Per forza: il ghiacciaio si stava sciogliendo.

Un’altra parola in difficoltà è brònge, nome comune walser ad indicare una sorgente da cui nascono i torrenti. Pochi vecchi la ricordano e i giovani non la conoscono. La scorsa estate molti brònge sono scomparsi, asciugati dalla prolungata siccità che ha “mangiato” i tanti laghi alpini, naturali e artificiali, che rendono la Val d’Ossola una “valle d’acqua”.

I laghetti di Antillone in Val Formazza e il Lago Nero in Devero sono diventati paludi smunte e tiepide. Gli invasi di Campliccioli o Dei Cavalli in Antrona oppure quello di Codelago in Devero si sono “abbassati” di decine di metri. Cosa sta succedendo? Chi nega che i cambiamenti climatici stiano avvenendo e siano sempre più accelerati è un folle. L’acqua produce biodiversità e corrente elettrica, serve anche per “sparare” la neve. Non dobbiamo per forza andare a sciare!

La sofferenza dei laghi alpini in Val d’Ossola nell’estate 2022 (ph Alberto Corsi)

Scienza

3. “Bucare la Terra” / due

Quasi due anni fa, gennaio 2021, vi ho parlato del progetto DIVE (Drilling the Ivrea Verbano Zone), un progetto scientifico internazionale di perforazione della crosta terrestre in un luogo in cui questa è più sottile.

Quasi due anni fa, gennaio 2021, vi ho parlato del progetto DIVE (Drilling the Ivrea Verbano Zone), un progetto scientifico internazionale di perforazione della crosta terrestre in un luogo in cui questa è più sottile.

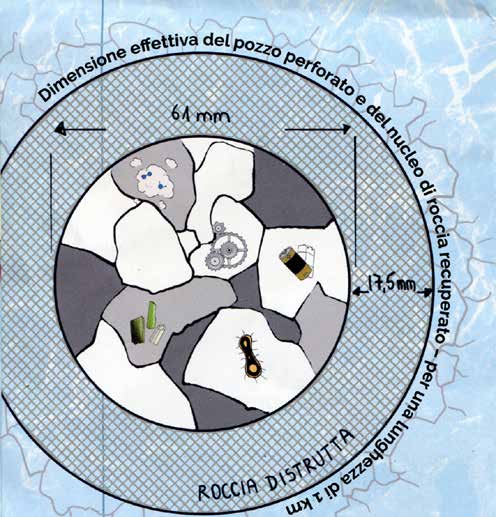

I lavori sono iniziati lo scorso ottobre e si protrarranno per 8-10 settimane. Il progetto prevede due perforazioni di un chilometro (in autunno a Ornavasso, Punta di Migiandone, e uno in primavera a Megolo, Pieve Vergonte). A Ornavasso verrà studiata la diversità delle rocce, a Megolo le radici dei continenti. Gli scienziati, tutti giovani, sono affabili e disponibili a spiegare un progetto unico al mondo. Promettono anche momenti pubblici di didattica e divulgazione. Perché proprio in Val d’Ossola? Ci sono tre luoghi al mondo dove per condizioni geologiche la “crosta” è sottile: in Alaska (condizioni ambientali difficili), in Pakistan (condizioni geopolitiche instabili) e in Val d’Ossola. Gli scienziati, che sono andato a disturbare per capire, mi dicono: “Attraverseremo un sequenza di rocce per raggiungere le radici profonde della crosta terrestre. Sarà caldo in profondità? Potrebbero esservi rocce idratate? Potremmo trovare traccia di vita in profondità?”

Gli scienziati, che sono andato a disturbare per capire, mi dicono: “Attraverseremo un sequenza di rocce per raggiungere le radici profonde della crosta terrestre. Sarà caldo in profondità? Potrebbero esservi rocce idratate? Potremmo trovare traccia di vita in profondità?”

L’importanza geologica di quest’area è legata ai processi di formazione delle Alpi, che hanno deformato la crosta terrestre tanto da farne emergere le parti più profonde. L’affioramento di queste rocce, che normalmente si trovano a decine di chilometri di profondità, ha permesso a studiosi provenienti da tutto il mondo di incrementare le conoscenze sulla struttura interna della Terra. Qui si trova infatti uno dei pochi luoghi al mondo dove affiora la crosta continentale profonda, quindi agevole da “bucare” per raggiungere la Moho, che separa la crosta dal mantello. La regione viene considerata un archivio geologico unico.

Qui si trova infatti uno dei pochi luoghi al mondo dove affiora la crosta continentale profonda, quindi agevole da “bucare” per raggiungere la Moho, che separa la crosta dal mantello. La regione viene considerata un archivio geologico unico.

Se il DIVE va indietro di 280 milioni di anni, cinquanta metri prima del cantiere, c’è un alto “buco” che va indietro di soli duemila anni: sono i nuovi scavi archeologici che esplorano una necropoli tra Celti e Romani. Cento metri più in là si va indietro di soli cento anni, sulla Linea Cadorna che ci porta alla prima guerra mondiale. È come se, in poche centinaia di metri, si abbia una “contrazione spazio – temporale” prodotta da condizioni geografiche. Magia della scienza e memoria della Storia.

Alpinismo

4. Il “gran diedro” del Pizzo Lesino sui Corni di Nibbio

Dal 4 al 6 ottobre, in tre giorni di scalata (uno per l’avvicinamento, uno per la salita e uno per la discesa) due alpinisti ossolani, il grande Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli, hanno compiuto la prima ripetizione del “gran diedro” del Pizzo Lesino, una montagna aspra e impervia sul confine della selvaggia Valgrande.

Dal 4 al 6 ottobre, in tre giorni di scalata (uno per l’avvicinamento, uno per la salita e uno per la discesa) due alpinisti ossolani, il grande Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli, hanno compiuto la prima ripetizione del “gran diedro” del Pizzo Lesino, una montagna aspra e impervia sul confine della selvaggia Valgrande.

Fabrizio Manoni mi ha scritto una memoria preziosa che pubblico integralmente.

“Le montagne che costeggiano la sinistra orografica della Bassa Ossola dal Pizzo Proman fino alla cima Corte Lorenzo sono uniche per morfologia. Viste da lontano hanno uno slancio quasi dolomitico.

La loro frequentazione umana è sempre stata ridottissima ad esclusione del periodo dello sfruttamento dei boschi di Valgrande che vedeva la bocchetta di Valfredda, tra il Proman ed il Lesino, uno dei luoghi di passaggio del legname tramite teleferiche. Non ci sono alpeggi di rilievo. Solo povere baite arroccate tra i dirupi. Qui si svolse l’umile vita dell’Angela Borghini che passò buona parte della sua esistenza sotto una balma dell’alpe Faiera. Vengono le lacrime agli occhi guardando sotto l’enorme masso e pensando alla sua storia. Finito il periodo della legna tra queste montagne è sceso il silenzio. Anche l’Angela, la Vegia dul balm, era scesa a valle. Nella stagione del turismo montano queste montagne sono rimaste ai margini e solo pochissimi estimatori le hanno frequentate.

Sotto la vetta del Lesino però il mio sguardo è stato spesso attratto da “una linea” come diciamo noi scalatori. È il grande diedro. Del mistero aggiungo io. Il termine diedro è pressoché sconosciuto tra chi non è uno scalatore. È il punto di congiunzione tra due pareti. È una forma geometrica che trovo molto bella da guardare e da scalare. Quel diedro appresi che fu scalato nel lontano 1948 da Nicola Rossi, Giuseppe Oliva e Sergio Olzeri, tre giovani alpinisti Ornavassesi. È da tempo che covavo la voglia di andare a scalarlo ma un po’ ero impegnato in altri obiettivi, un po’ mi dissuadevo al pensiero di raggiungerne la base arrancando su esili ed esposte tracce di sentiero, ormai pressoché cancellate dalla vegetazione. È il regno del ripido dove non puoi permetterti di sbagliare percorso. Un dirupo insuperabile ti sbarrerebbe sicuramente la strada. Anche l’inizio del grande diedro è difficile da trovare. Solo grazie alla conoscenza direi unica di Felice, il mio compagno in questa avventura, è stato possibile trovarla. Lì sotto abbiamo bivaccato nel mitico Paradis di camus. Al risveglio è venuto il momento della scalata. Sopra di noi avvolti nella nebbia 600 metri di parete dall’aspetto repulsivo. Dopo il canale di accesso il grande diedro ci ha accolto con una parete scura e strapiombante solcata da striature nere. Abbiamo iniziato a scalare un po’ intimoriti.

Non ci aspettavamo una parete così difficile. Qui i tre giovani ornavassesi usarono un tronco per superare il primo risalto. Io sfodero tutta la mia tecnica arrampicatoria, piazzo due friend su fessure superficiali e poi pianto un chiodo a lama. Arrampico rigorosamente in arrampicata libera. Recupero gli zaini. Troppo difficile qui portarli in spalla. Felice mi segue fiducioso. Poco più su troviamo tre vecchi chiodi, a 6 0 metri da terra. Ma non così vecchi da farli risalire al 1948. Poi non troveremo più tracce di altri scalatori. Abbiamo scalato proteggendoci con pochi friend e pochi chiodi piazzati nelle fessure.

0 metri da terra. Ma non così vecchi da farli risalire al 1948. Poi non troveremo più tracce di altri scalatori. Abbiamo scalato proteggendoci con pochi friend e pochi chiodi piazzati nelle fessure.

In alcuni punti ci siamo allontanati dal fondo del diedro per evitare tratti con roccia friabile scalando “traversi” di 35 metri su placche non difficilissime ma compatte ed improteggibili. A parte 150 metri di scalata facile nel tratto mediano, la via ci ha impegnato fino alla fine con un ultimo tiro poco proteggibile di 6b. Ogni tanto mi immaginavo la rottura di un appiglio e stimavo i metri di volo prima di fermarmi. Non doveva succedere. Alle 16.30 dopo 8 ore di scalata, stanchi ma felicissimi sbuchiamo in vetta. Il grande diedro del mistero era sotto di noi. Una grande soddisfazione mista a commozione ci ha pervaso.

Trovarsi in cima al Lesino a quell’ora di ottobre obbliga a non perdere tempo. È venuto così rapidamente il momento di scendere. Tra rododendri e prati ripidissimi di erba alta, boschi verticali e canalacci umidi dove non puoi permetterti di perdere la concentrazione siamo tornati alla base della parete.

I numeri della nostra avventura sono: 5 ore di avvicinamento sotto pesanti zaini. 150 metri di canale di accesso. 500 metri di parete vera e propria con difficoltà non altissime (un passo di 6c/7a) ma a volte delicata e spesso molto esposta. Una grande avventura nella wilderness estrema.”

Montagna

5. … era una diga di tronchi incrociati

Sono andato ad accompagnare alcune classi di scuola media in montagna per la giornata nazionale “CAI per la Scuola”. Un bimbo sveglio mi ha chiesto come facessero a portare a valle la legna quando tagliavano i boschi nei secoli scorsi, senza fili a sbalzo ed elicotteri. È stato bello spiegarglielo. Le tecniche erano due: le cioende (una specie di pista da bob per tronchi di cui parlerò in altro momento) e le serre. Oltre vent’anni fa scrissi una guida escursionistica sulla Valle Strona, una valle prealpina che dal Lago d’Orta sale a Campello Monti, villaggio walser abbandonato alla fine degli anni ’60 del Novecento (oggi sono “i Walser del silenzio”). Mi sono ricordato della memoria di un viaggiatore inglese che visitò queste valli “meridionali” del Monte Rosa nella prima metà dell’Ottocento (Samuel William King The Italien valley of the Pennine Alps, Murray, London, 1858). Così racconta: “Il tratto di strada che congiunge Inuggio con Forno, passando per Massiola, era così danneggiato che impiegammo due ore per arrivarci. Ma così avemmo modo di esaminare una singolare barriera o ‘serra’ posta di traverso il torrente. Era una diga di tronchi incrociati, con gli interstizi riempiti di sassi e rivestita a monte, contro corrente, con fittissimi tavolati. Un passaggio centrale lasciava scorrere l’acqua. Il legname da costruzione veniva accumulato dalle montagne, per essere venduto ai mercanti a valle. Dopo una pioggia abbondante, la diga che aveva raggiunto un certo volume, veniva aperta e il legname trascinato fino al lago, dove era caricato per Milano. Lungo il torrente esistono due di queste strane costruzioni: una sopra Forno, messa insieme da poco con una spesa di 25.000 franchi. e quest’altra, vecchia e fuori uso, che era costata ben 70.000 franchi.

Sono andato ad accompagnare alcune classi di scuola media in montagna per la giornata nazionale “CAI per la Scuola”. Un bimbo sveglio mi ha chiesto come facessero a portare a valle la legna quando tagliavano i boschi nei secoli scorsi, senza fili a sbalzo ed elicotteri. È stato bello spiegarglielo. Le tecniche erano due: le cioende (una specie di pista da bob per tronchi di cui parlerò in altro momento) e le serre. Oltre vent’anni fa scrissi una guida escursionistica sulla Valle Strona, una valle prealpina che dal Lago d’Orta sale a Campello Monti, villaggio walser abbandonato alla fine degli anni ’60 del Novecento (oggi sono “i Walser del silenzio”). Mi sono ricordato della memoria di un viaggiatore inglese che visitò queste valli “meridionali” del Monte Rosa nella prima metà dell’Ottocento (Samuel William King The Italien valley of the Pennine Alps, Murray, London, 1858). Così racconta: “Il tratto di strada che congiunge Inuggio con Forno, passando per Massiola, era così danneggiato che impiegammo due ore per arrivarci. Ma così avemmo modo di esaminare una singolare barriera o ‘serra’ posta di traverso il torrente. Era una diga di tronchi incrociati, con gli interstizi riempiti di sassi e rivestita a monte, contro corrente, con fittissimi tavolati. Un passaggio centrale lasciava scorrere l’acqua. Il legname da costruzione veniva accumulato dalle montagne, per essere venduto ai mercanti a valle. Dopo una pioggia abbondante, la diga che aveva raggiunto un certo volume, veniva aperta e il legname trascinato fino al lago, dove era caricato per Milano. Lungo il torrente esistono due di queste strane costruzioni: una sopra Forno, messa insieme da poco con una spesa di 25.000 franchi. e quest’altra, vecchia e fuori uso, che era costata ben 70.000 franchi.  Alle dighe erano attivamente impegnati molti uomini, che lavoravano a preparare il legname e a sistemare i tavolati.

Alle dighe erano attivamente impegnati molti uomini, che lavoravano a preparare il legname e a sistemare i tavolati.

Infine trovammo un uomo, disposto a fare il portatore, ma nessun uomo – nemmeno in seguito, durante il nostro viaggio – riuscì mai a trasportare per così lunga distanza un tal peso, così bene come avevano fatto queste sorprendenti donne della valle Strona. Qui a Forno – con sorpresa ancora maggiore – incontrammo una donna con un vitello vivo, di alcune settimane, dentro un gerlo che aveva portato per otto miglia, e non era arrivata che a metà strada”.

La tecnologia della serra, ampiamente usata dai flottatori che poi trasportavano via acqua i tronchi (odiati dai contadini perché approfittatori delle periodiche esondazioni di torrenti e fiumi e per questo accusati di poteri “magici”) fu abbandonata alla fine del XIX secolo perché disastrosa per gli alvei dei corsi d’acqua e delle difese spondali realizzate dalle comunità rurali con un grande dispendio di risorse collettive.

Libri

6. Berg Buch Brig 2022

Si svolgerà dal 2 al 6 novembre a Briga in Svizzera “Berg Buch Brig”. Briga si trova a nord del valico del Sempione in Canton Vallese. Ho molti amici lì che mi dicono sempre: “Prima siamo vallesani, poi svizzeri”. Io domando: “Quando europei?”.

Si svolgerà dal 2 al 6 novembre a Briga in Svizzera “Berg Buch Brig”. Briga si trova a nord del valico del Sempione in Canton Vallese. Ho molti amici lì che mi dicono sempre: “Prima siamo vallesani, poi svizzeri”. Io domando: “Quando europei?”.

Briga nel 2008 è stata “città europea delle Alpi” e da allora promuove questa manifestazione letteraria alpina di respiro internazionale.

La organizza Andreas Weissen, caro amico con il quale ho condiviso faticose battaglie per la tutela della natura delle Alpi e la promozione dei parchi naturali. BBB ha costruito in molti anni proficue relazioni internazionali (Montagna Libri di Trento, Passy di Grenoble, Alpines Museums der Schweiz di Berna e altri).

Quest’anno a Briga, con l’editore ossolano Grossi di Domodossola, presenteremo un mio libro sugli “Alpeggi della Alpi” con un intervento sul destino storico degli alpeggi walser che, tradotto in tedesco, potrà comparire su “Wir Walser”, la rivista internazionale della Vereinigung fur Walsertum (Associazione per la cultura walser). Questo non è importante: il valore di BBB di quest’anno è la riproposta del libro di Gino Vermicelli “Viva Babeuf”. Gino Vermicelli (1922 – 1998) fu comandante partigiano e, nel secondo dopoguerra, dirigente del PCI con ruoli importanti e di grande statura etica e morale. Contribuì poi alla nascita de “Il Manifesto”.

Questo non è importante: il valore di BBB di quest’anno è la riproposta del libro di Gino Vermicelli “Viva Babeuf”. Gino Vermicelli (1922 – 1998) fu comandante partigiano e, nel secondo dopoguerra, dirigente del PCI con ruoli importanti e di grande statura etica e morale. Contribuì poi alla nascita de “Il Manifesto”.

Nel 1984 pubblicò questo libro, ambientato in Val d’Ossola, con al centro le figure del commissario politico comunista Simon e del comandante cattolico Emilio. Uomini diversi accomunati da un’unica passione civile e democratica.

Una lezione per l’oggi. Il libro è ancora fresco e da leggere perché, dopo la “battaglia” di Megolo (la prima sconfitta militare della Resistenza) racconta la vita partigiana attraverso la quotidianità e le fertili discussioni formative per tanti giovani andati inconsapevoli in montagna. Il libro nel 1990 ebbe una edizione in lingua tedesca “Die unsichtbaren Dörfer”.

Una seconda edizione verrà presentata a BBB 2022 (“Die unsichtbaren Dörfer – Partisanrepublik Ossola” (Zurich, Rotpunktverlag, 2022) con uno spettacolo multimediale di immagini, filmati e letture originali.

Accolgo con alta stima questo evento che propone anche all’estero l’immagine dell’esperienza della Repubblica dell’Ossola i cui valori forti vanno trasmessi sempre più ai nostri giovani

Personaggi

7. Franco Sgrena e Antonietta Chiovini

Gli ultimi partigiani “vanno”. Come nella natura degli esseri umani. Vanno, ma lasciano memoria di esperienze di vita preziose.

Gli ultimi partigiani “vanno”. Come nella natura degli esseri umani. Vanno, ma lasciano memoria di esperienze di vita preziose.

Franco Sgrena, papà della giornalista Giuliana che fu rapita in Iraq, aveva 96 anni e viveva a Masera in Val d’Ossola. Aveva fatto la ritirata di Russia e poi il partigiano nell’ottava Matteotti (nome di battaglia Ranca). Poi nel dopoguerra anche il contrabbandiere, lo spallone tra Italia e Svizzera. Una vita di “disobbedienza”. A lui e alla moglie Antonietta Neta (“bella come Liz Taylor”) lo scrittore vigezzino Benito Mazzi aveva dedicato un libro affascinante: “La ragazza che aveva paura del temporale” (Interlinea, Novara, 2011). Il libro racconta l’avventura e l’amore di una vita, anche la lotta “epica” tra gli sfrusitt e i finanzieri, spesso uguali nello svolgere un mestiere gramo.

Franco Sgrena, da democratico saldo, ha sempre partecipato alle “ricorrenze”. Diceva: “Dobbiamo esserci, è un nostro dovere. Per quelli che non ci sono più e per i giovani, per quelli che non sanno cosa è stata la Resistenza, la lotta che ha portato alla liberazione e alla democrazia che respirano ogni giorno.”

Antonietta Chiovini aveva 95 anni e viveva a Verbania. Aveva fatto la partigiana (nome di battaglia Dorsett), protagonista di una Resistenza che fu il “Secondo Risorgimento d’Italia”: non il primo condotto da intellettuali e studenti protetti dai Savoia, ma quello di un popolo, donne e uomini, che riscattarono l’Italia dal Fascismo. Antonietta portò messaggi, medicine e armi alle “bande” rifugiate a Scareno in Valle Intrasca.

Poi fu individuata a salì in montagna. Lì conobbe un uomo venuto dalle Marche, Giuseppe Perozzi (il comandante Marco della “Cesare Battisti”). Combatterono insieme e costruirono una vita insieme nella “nuova Italia”.

Mi ha sempre colpito come, in anni difficili dove la vita era volatile ma gli ideali saldi, nascessero amori duraturi. Il contrario della guerra.

Anche questa è una memoria buona. Antonietta era sorella di Nino Chiovini, partigiano e scrittore a cui è dedicato il “parco letterario” del Parco Nazionale Val Grande.