Paolo Crosa Lenz Lepontica/19 Maggio2022

Sommario

1. Elogio degli ometti

2. Trahoscta

3. “Onora il bosco e ogni pianta”

4. Una lepre bianca nel bosco marrone

5. Il mondo dei Celti e l’Ossola preromana

6. Benito Mazzi (1938 – 2022)

7. Tarcisio Bucchetti (1938 – 2022)

Montagna

1. Elogio degli ometti

Gli ometti non sono piccoli uomini. Niente a che fare con gnomi, nani e folletti. Per noi alpinisti gli ometti sono quelle pile di sassi accuratamente accatastati che troviamo sulla cima di una montagna, su un valico, ad un bivio, lungo un sentiero a confermare la via. Se ci sono è perché qualcuno li ha eretti, da lì sono passati una donna o un uomo che hanno confermato una presenza mettendo un sasso sopra l’altro. I segnavia bianco-rossi di vernice sono cosa recente, è una pratica per “segnare il territorio” ad uso escursionistico, il segno di un nuovo uso ricreativo della montagna. Gli uomini delle terre altre non sono mai andati in montagna per piacere, solo per lavoro, per commercio o per andare a pregare. Su questi percorsi tracciati nei secolo, la presenza di un ometto, la cui realizzazione non costava niente, era un atto di solidarietà per chi sarebbe venuto dopo. Magari bagnato e nella tormenta, avvolto dalla nebbia e in fuga dai fulmini.

Gli ometti non sono piccoli uomini. Niente a che fare con gnomi, nani e folletti. Per noi alpinisti gli ometti sono quelle pile di sassi accuratamente accatastati che troviamo sulla cima di una montagna, su un valico, ad un bivio, lungo un sentiero a confermare la via. Se ci sono è perché qualcuno li ha eretti, da lì sono passati una donna o un uomo che hanno confermato una presenza mettendo un sasso sopra l’altro. I segnavia bianco-rossi di vernice sono cosa recente, è una pratica per “segnare il territorio” ad uso escursionistico, il segno di un nuovo uso ricreativo della montagna. Gli uomini delle terre altre non sono mai andati in montagna per piacere, solo per lavoro, per commercio o per andare a pregare. Su questi percorsi tracciati nei secolo, la presenza di un ometto, la cui realizzazione non costava niente, era un atto di solidarietà per chi sarebbe venuto dopo. Magari bagnato e nella tormenta, avvolto dalla nebbia e in fuga dai fulmini.

Tutti gli alpinisti hanno vissuto la gioia rasserenante, quando non sai più da che parte andare, dell’incontro con un ometto che ti indica la via.

Gli ometti sono diversi dai cippi di confine che segnano una separazione, di qua comando io, di là comandi tu. Gli ometti sono un simbolo di unione, dicono che puoi proseguire, che sei arrivato ad una meta, che puoi andare oltre.

Questo in tutto il mondo: dagli altipiani del Tibet ai sentieri himalayani, dalle pianure in quota sulle Ande alle montagne d’Europa. Gli uomini li hanno fatti da sempre, solo dopo, molto dopo, vi hanno messo le croci. Ho amici alpinisti che, quando in estate vanno al mare con la famiglia, per passare il tempo sulla spiaggia costruiscono ometti, come fossero in montagna.

Una parola al mese

2. Trahoscta

Fare trahoscta (o fà travosta secondo corruzioni dialettali recenti) è una parola walser sconosciuta in pianura. Un vocabolo coniato da uomini di montagna per lavorare sulle Alpi. I contadini di pianura non la conoscono perché, beati loro, non ne avevano bisogno.

I carichi pesanti in pianura venivano trasportati da carri trainati dagli animali. In montagna tutto doveva essere trasportato in spalla (“a ciuffo” dicevano ad Agaro); non c’era spazio per strade bianche e ruote: solo sentieri stretti e impervi.

Se devo trasportare per un lungo tratto un carico pesante (erba, legno, pietra, letame), non lo posso fare tutto in una volta perché mi sfinisco. Divido allora il tragitto in più parti: porto il carico fino ad un punto, torno indietro scarico così mi riposo e riparto con un altro carico fino al luogo stabilito. Quando tutto il carico è al primo luogo, ripeto l’operazione fino ad un secondo luogo e … così via! Per ore o per giorni.

Se si è in tanti (la solidarietà forzata delle comunità alpine!) ognuno trasporta per un tratto, ma se sei da solo o in pochi la trahoscta si protrae nel tempo. Mi ricordavano tempo fa gli uomini che costruirono i rifugi alpini sul Monte Rosa che facevano travosta per portare travi, legno, cemento.

Pagati un tanto al chilo e, alla fine, c’era un addetto che pesava i carichi. La memoria dei vecchi ricorda di uomini piccoli e forti che portavano pesi impressionanti.

Ci sono vocaboli intraducibili in italiano che raccontano una civiltà.

Parole da non dimenticare per raccontare un mondo di fatiche da dimenticare.

Un giorno andrà scritto un vocabolarietto di parole alpine che raccontano secoli di lavoro sulle Alpi. I nostri figli le leggeranno con un sorriso e noi saremo contenti che, per vivere, non dovranno fare trahoscta.

Montagna

3. “Onora il bosco e ogni pianta”

Negli ultimi trent’anni dell’Ottocento, la sezione Verbano Intra del Club Alpino Italiano, una delle “quattro rosine” storiche (le sezioni ottocentesche del CAI a sud del Monte Rosa: Biella, Varallo, Domodossola e Intra) avviò una intensa opera di rimboschimento delle montagne tra i laghi e la Val Grande. Penso alla piantumazione delle peccete di Miazzina per curare la tubercolosi, ma anche al contrasto con disboscamenti selvaggi (tagli rasi che rallentavano la riproduzione della foresta). Nei bollettini storici del CAI di Intra ho trovato questo documento che ripropongo nella versione originale. Oggi, che i boschi assediano villaggi e paesi dopo l’abbandono dell’agricoltura tradizionale, può fare sorridere, ma è un grande atto di amore per la natura. È scritto in modo “dogmatico” come le tavole di Mosé. E, come tale, forse va rispettato anche oggi.

1877

I “dieci comandamenti” del coltivatore dei boschi.

1) Devi credere che ogni pianta, ogni boschetto, ogni selva è un mediatore fra il suolo e l’atmosfera, senza la cui influenza la terra più fertile diventa un arido deserto.

2) Non pronunciare invano il nome del bosco.

3) Ricordati, uomo, che la selva ti somministra la massima parte dei mezzi atti a sostenere la vita.

4) Onora il bosco e ogni pianta; cura e coltiva il bosco per i tuoi figli se vuoi essere felice tu e i tuoi nipoti sulla terra.

5) Non uccidere un uccello o un animale che si ciba di insetti del bosco.

6) Non macchiare il suolo verginale dei boschi con specie non adatte.

7) Non rubare una sola pianta viva del bosco, né il fogliame caduto, né la resina, né rami verdi, corteccia e altre cose.

8) Non dare testimonianza falsa a favore dei violatori delle leggi forestali.

9) Non appropriarti dei prodotti del bosco del tuo vicino.

10) Tieni ben saldo in mente che Iddio ti ha dato la ragione perché tu abbia del bosco quella medesima cura e previdenza che hai per la tua salute.

Natura

4. Una lepre bianca nel bosco marrone

La lepre variabile è uno degli animali meno conosciuti sulle Alpi. È un animale straordinario: in estate è marrone come il sottobosco delle foreste alpine e in inverno è bianca come le neve.

La lepre variabile è uno degli animali meno conosciuti sulle Alpi. È un animale straordinario: in estate è marrone come il sottobosco delle foreste alpine e in inverno è bianca come le neve.

I predatori non la vedono in estate e neanche in inverno. È sempre più rara perché il clima sta cambiando.

In Val d’Ossola, lo scorso febbraio, una delle fototrappole utilizzate per il monitoraggio del lupo ha scattato un’immagine straordinaria: una lepre variabile nel suo bianco abito invernale che saltella su un tappeto di foglie marroni.

Una strategia evolutiva vincente, diventa perdente. Perché le lepri variabili sono sempre più rare sulle Alpi? Mi racconta l’amico Radames Bionda (tecnico faunistico delle Aree Protette dell’Ossola), che forse è l’uomo che più capisce di animali selvatici e gli vuole bene nella mia valle: “Uno dei motivi di questa rarefazione sembra sia dovuto proprio al suo mantello candido, perfetto per mimetizzarsi nella neve, ma problematico quando la neve sparisce. Gli effetti dello ‘sfasamento’ tra l’adozione di un abito estremamente mimetico e le condizioni ambientali sono stati studiati negli ultimi anni su una parente stretta americana della lepre variabile, la ‘snowshoe hare’ Lepus americanus.

La ricerca ha evidenziato che in inverni senza neve le snowshoes hare hanno dei tassi di sopravvivenza inferiori rispetto agli inverni con neve.

Perché non riescono a sincronizzare la muta con la presenza di neve al suolo.

Il periodo di muta del mantello è infatti regolato principalmente dal fotoperiodo e solo in misura minima da altre condizioni ambientali che agiscono su scala locale. Quindi, che ci sia la neve o meno, le lepri variabili diventano bianche e le volpi e le aquile le vedono e le predano più facilmente.”

Archeologia

5. Il mondo dei Celti e l’Ossola preromana

Il castello di Vogogna (XIV secolo) è uno dei luoghi fortificati ancora ben conservati e fruibili alle visite in Piemonte.

Il castello di Vogogna (XIV secolo) è uno dei luoghi fortificati ancora ben conservati e fruibili alle visite in Piemonte.

All’interno è visitabile fino a settembre la mostra “Il mondo dei Celti. L’Ossola preromana e la Testa di Dresio”, proposta dall’ACOI (Associazione Culturale Ossola Inferiore), benemerita associazione di volontari appassionati di archeologia che offre uno spazio espositivo con moderni e suggestivi allestimenti scenografici.

La mostra è molto bella e assolutamente da vedere e costituisce un motivo di orgoglio per la mia valle. Della “testa” ho già parlato recentemente (Verkos che protegge acque e boschi), ma oggi è esposta in tutto il suo fascino con un rumore di sottofondo di acque cascanti.

Oltre ad essa, la mostra (con un sapiente uso di pannelli espositivi ed efficaci strumenti multimediali) presenta un quadro esauriente delle scoperte archeologiche relative all’Ossola preromana (un mondo che non era “incivile” prima dell’Impero). In particolare due reperti sono di grande fascino.

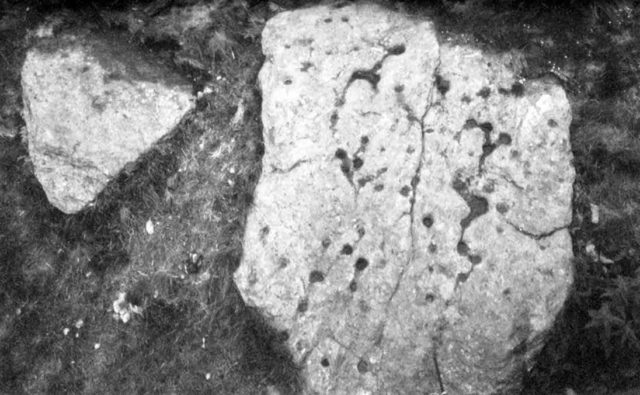

Il primo è il frontone in pietra proveniente da un alpeggio con inciso l’uomo-albero (la stilizzazione dell’uomo con i piedi a terra e le braccia rivolte al cielo, simbolo del Parco Nazionale Val Grande), sopra di esso sono incise l’incudine e il martello (evidente incisione “tarda” per appropriazione politica di un simbolo precristiano) motivo del partito filomilanese ferrario nel Basso Medioevo. È sempre la pietra a dominare la mostra, con l’illustrazione di cromlech, menhir, coppelle, luoghi megalitici: un mondo misterioso che lentamente sta riemergendo grazie alla ricerca moderna.

Un altro elemento è il legno, con la straordinaria ricostruzione di un carro da guerra celtico, realizzato dall’amico Luigi Manera (grande conoscitore delle tecniche di guerra antiche) e realizzato filologicamente sulla base di proposte ricostruttive di archeologi svizzeri.

La mostra offre un tuffo nel passato più lontano delle Alpi. Da non perdere

Masso con coppelle alla Colma di Craveggia; “scivolo della fertilità” a Pontemaglio (Valle Antigorio); il complesso megalitico della “Cà d’la Norma” a Mergozzo. (da “Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola”, Grossi, Domodossola, 2003)

Personaggi

6. Benito Mazzi (1938 – 2022)

È mancato lo scorso aprile in Val Vigezzo lo scrittore e giornalista Benito Mazzi. Per trent’anni fu editore e direttore del settimanale locale “Eco Risveglio”, nato nell’immediato secondo dopoguerra come testata laica. Mi fu maestro ed amico e mi offrì l’occasione di muovere i primi passi nel mondo della carta scritta. Mi diceva: “Vedi, un giornale di provincia è una palestra, se hai gambe vai avanti, altrimenti rimani qui. Ma il giornalismo si impara sulla strada, guardando negli occhi la gente.” Così per la letteratura.

È mancato lo scorso aprile in Val Vigezzo lo scrittore e giornalista Benito Mazzi. Per trent’anni fu editore e direttore del settimanale locale “Eco Risveglio”, nato nell’immediato secondo dopoguerra come testata laica. Mi fu maestro ed amico e mi offrì l’occasione di muovere i primi passi nel mondo della carta scritta. Mi diceva: “Vedi, un giornale di provincia è una palestra, se hai gambe vai avanti, altrimenti rimani qui. Ma il giornalismo si impara sulla strada, guardando negli occhi la gente.” Così per la letteratura.

Oltre che giornalista onesto, fu grande scrittore, paragonato a Cesare Pavese e fra i grandi della letteratura piemontese. Raccontò, attraverso la lente della sua valle, i cambiamenti di un’Italia che da paese contadino stava diventando industriale e, per le Alpi, turistico. Il suo capolavoro fu “La formica rossa”. Mi disse un giorno: “Uso il dialetto per raccontare quello che l’italiano non può fare, perché l’espressione dialettale è la lingua del mio mondo.”. Vi offro una pagina del libro, tra il gramelot di Dario Fo e i sogni onirici di Federico Fellini, come omaggio alla statura intellettuale di un amico scomparso.

“Cacciava trische il trio del Carlin la domenica sera dal Pol. Il figlio del Mericano, incurvato a virgola sulla barbonica, ci dava dentro a patavèrta. Il Pinoia, il volto nascosto sotto il cappello nero della festa, il mento inchiodato nel pozzetto del collo, accompagnava con la chitarra di sua fabbricazione. Ed era talmente preso che non s’accorgeva quando la suonata finiva proseguendo da solo col suo zum-pappa-zum.

Il Bai, in piedi, l’orecchio incollato al violino, costituiva un tutt’uno con lo strumento.

La conosceva la musica il Bai, era l’unico dei tre a leggerla speditamente ma, dopo vent’anni che non toccava più l’archetto, s’era un po’ ingrippato e dentro per dentro gli scappava qualche gemito mal camuffato dal frastuono dell’osteria. Il cavallo di battaglia dei tre era “La formica rossa”:

E la furmìa rusa

la rampia su pai mir

cun la camìsa cürta

la mustra tut ul cül.

Il Pol con la sua canàpia sempre ingrignosa genava i presenti, ma come prendeva il giornale sul tavolo e gli occhiali dal tiretto della cassa avviandosi sbuffando ai cubi, il movimento cambiava da così a cosà. Il Luganiga si scatenava a zompare da solo tra sedie e tavoli, l’Andre si univa al Pinoia nel tenere il tempo sbattendo tra loro due cucchiai, e il Carlin, tra un valzerino e una marcia, sparava barzellette talmènt spùurch da far sussultare l’Anita che cignoccava dietro la stufa. La Giuanina del Bai tribbiava che voleva rincasare e supplicava il marito di muccarla li: «Suona l’Addio, crispulina, andiamo a letto, sono le undici passate», ma la sua voce si perdeva tra i cori belanti degli ubriachi che a una cert’ora crescevano come funghi.”

Il Benito ha scritto tanto di tanti: i contrabbandieri, gli spazzacamini migranti, le maestre di scuola, ciclisti e pugili, boscaioli e alpigiani. Tanti editori lo hanno pubblicato e in più lingue del mondo, perché uguali sono le fatiche e i dolori, le gioie e le tristezze degli uomini. Ma sempre un canto e un bicchiere ci fanno sentire meno soli. L’ultimo scritto per Almanacco Storico Ossolano 2022 si intitolava: “Alla salute, a un mondo migliore”. Un commiato? Ti vedo, guardare pensieroso un tramonto d’autunno sui boschi della tua valle.

Personaggi

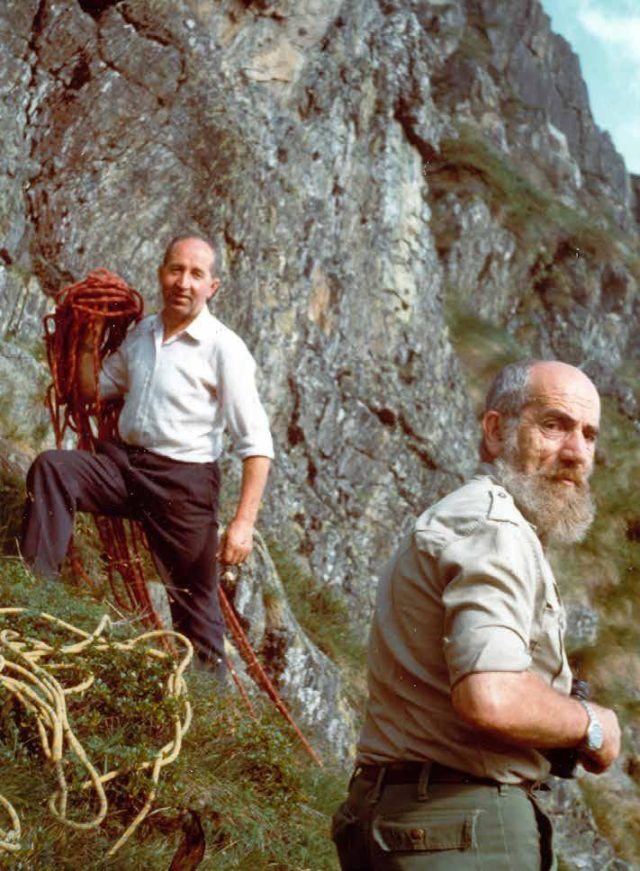

7. Tarcisio Bucchetti (1938 – 2022)

Vanzone è un piccolo paese in Valle Anzasca.

Vanzone è un piccolo paese in Valle Anzasca.

Un posto di montagna dove c’è una scuola di montagna. La scuola media era ed è l’unica della valle.

In quella scuola ho insegnato per due anni prima del ruolo: nessuno voleva andarci, per me era un sogno. Lì ho conosciuto il Tarcisio Bucchetti: io insegnavo e lui faceva il bidello.

Diventammo amici. Lui era figlio di una antica famiglia patriarcale della valle: erano in otto tra fratelli e sorelle, in cerca di un lavoro sicuro senza dimenticare l’alpe, le mucche e la campagna.

Ci capimmo subito quando parlavamo di erba, alpi e animali; ma anche della necessità di un futuro diverso per quei ragazzi.

Quando stavo scrivendo la prima guida escursionistica della Valle Anzasca e dovevo andare sul Pizzo San Martino (2.000 m di dislivello da Vanzone) mi diede le chiavi della sua baita all’alpe Asinelli.

Lo fece perché sapeva cosa voleva dire: + 1.000 il primo giorno; + 1.000 il secondo giorno e – 2.000 per scendere. Gli fui grato.

Poi un giorno di gennaio, quando capì che stavamo programmando le gite scolastiche, mi prese da parte sottobraccio e mi disse: “Guarda che questi non hanno mai visto il mare.” Li portai a Rimini a vedere “tanta acqua e salata”.

Fu lui, che non avrebbe mai scritto un libro, a dirmi cosa dovevo fare. Chissà quanto aveva pensato ai “suoi ragazzi”. Poi le nostre strade si sono divise.

L’ho incontrato nelle pagine di un libro dell’amico Marco Sonzogni (Vicende d’Anzasca. Il sale della fatica, Ass. culturale Il rosa, 2021) che racconta la storia della sua famiglia. Gli amici, prima o poi si ritrovano. È mancato recentemente e sono orgoglioso di essergli stato amico.