Paolo Crosa Lenz Lepontica/14 Dicembre 2021

Sommario

1. Elogio della betulla

2. Verrà la neve

3. Perché gli gnomi della montagna non ci sono più?

4. Tosare le pecore duemila anni fa

5. Il “canalone delle donne” alle Torri di Veglia

6. Elvira Scaciga (1936 – 2021)

7. Sergio Bertoli (1947 – 1991)

Natura

1. Elogio della betulla

La betulla è un albero che conoscono tutti, anche i bambini delle elementari. È l’unico albero che ha la corteccia bianca, non la puoi confondere in nessuna stagione.

Ho sempre amato la betulla, perché è un albero “povero”, quello che fa il “lavoro sporco”. Quando un pascolo o un prato in montagna vengono abbandonati, quando su un versante è passato il fuoco, quando in un vallone è scesa una frana o una valanga. Il primo albero che cresce è la betulla.

Lei ha bisogno di poco: poca acqua, poco nutrimento, sopravvive e cresce sui suoli aridi. Come certi uomini.

Amo la betulla perché è un albero senza speranza. Come certi uomini.

Nasce, cresce ma sa che non scamperà a lungo. Quando avrà bonificato terreni aridi e devastati da accidenti meteorologici o climatici, morirà, lasciando il posto a specie di alberi più esigenti: il castagno, il faggio, il frassino.

La betulla è fatta così: la corteccia bianca assorbe sole, la corteccia sottile assorbe acqua, le radici filiformi cercano umidità dove non c’è.

Quando, in una luminosa giornata d’inverno, vedete un bosco di betulle, pensate che prima lì c’era altro, un prato o una foresta.

Quando penso ai camosci che, malati, si rifugiano sotto una roccia in alta montagna e aspettano se vivere o morire, penso anche alla betulla che, dopo un abbandono o una devastazione, si radica, cresce e svolge il lavoro che natura le ha dato.

Un inno alla vita.

Natura

2. Verrà la neve

Verrà la neve. Non sappiamo quando, quanta e dove.

Verrà a benedire l’inverno alpino, buono per gli uomini e per la natura (“Sotto la neve pane”). Sappiamo che ne verrà sempre di meno e questo mi spiace per i nostri nipoti.

Camminavo giorni fa con un vecchio alpinista di Formazza: guardavamo dai monti il Lago Maggiore lontano e parlavamo di neve. Finimmo a parlare dei nomi della neve: schne in lingua walser, ma anche schnotz (quando la neve si scioglie è diventa poltiglia bagnata e arrivavamo a casa da scuola con i piedi fradici). Quando invece all’inizio dell’inverno scendono fiocchi radi e freddi che si sciolgono al suolo (è bello camminare nel bosco) si chiama koksa in Formazza, schintzu a Macugnaga e baiorda nei dialetti romanzi. È una neve che non fa male, ma ti dice che l’inverno sta arrivando.

Alberto Zovi l’anno scorso ha scritto un libro molto bello pubblicato dalla UTET: “Autobiografia della neve – Le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silenzioso”. Quando in inverno vado con mia moglie in giro per le Alpi, la sera mi legge sempre brani di libri. Sono momenti sereni. Questo me lo ricordo. “Sono lontano da casa e mi pare di usare il telefono come gli emigranti facevano con qualche foto ormai consunta del paese natale: la estraevano dalla tasca, la guardavano e sospiravano. Io invece prendo il cellulare, chiamo mio fratello e gli domando che tempo fa. «Brùskanna», mi risponde. Basta questa parola nell’antica lingua cimbra per far partire un film: vedo la prima neve del tardo autunno, incerta e sottilissima, quasi impercettibile, come una prova, un esperimento poco convinto e poco convincente, perché nel cadere volteggia e talvolta torna verso l’alto, come colpita da un ripensamento. E quando cade, rapidamente scompare. «Non attacca», conferma mio fratello.

Rivedo il grigio del cielo di novembre, le giornate corte e niente da fare, nemmeno prendere i fiocchi cadenti in bocca, aspettare che calino sulla lingua, perché appunto sono troppo piccoli, inconsistenti, che neanche ne senti il sapore. Sono piccoli cristalli che si formano negli strati alti dell’atmosfera, dove le temperature sono più basse e arrivano a terra o sulla giacca a vento privi di forma, più puntini che cristalli.”

Leggende

3. Perché gli gnomi della montagna non ci sono più?

La figura fantastica più diffusa nelle valli dell’Ossola è quella dei nani. Essi hanno diversi nomi corrispondenti a differenti tradizioni linguistiche (twergi a Ornavasso, kwerc a Migiandone, cucitt nella Bassa Ossola, guttviarghini a Macugnaga, cuscitt in Bognanco, Pubrina a Salecchio, zwargje in Formazza), ma sono raffigurati da un comune topos un po’ in tutte le valli. Piccoli, vestiti di stracci o di foglie, spesso con i piedi rivolti all’indietro, vivono lontano dai villaggi e dagli alpeggi. I nani dei miei monti sono buoni, allegri e giocherelloni, compiono dispetti e brutti scherzi, intralciando lievemente la vita degli uomini. Possiedono una saggezza antica che a volte trasmettono ai montanari.

La figura fantastica più diffusa nelle valli dell’Ossola è quella dei nani. Essi hanno diversi nomi corrispondenti a differenti tradizioni linguistiche (twergi a Ornavasso, kwerc a Migiandone, cucitt nella Bassa Ossola, guttviarghini a Macugnaga, cuscitt in Bognanco, Pubrina a Salecchio, zwargje in Formazza), ma sono raffigurati da un comune topos un po’ in tutte le valli. Piccoli, vestiti di stracci o di foglie, spesso con i piedi rivolti all’indietro, vivono lontano dai villaggi e dagli alpeggi. I nani dei miei monti sono buoni, allegri e giocherelloni, compiono dispetti e brutti scherzi, intralciando lievemente la vita degli uomini. Possiedono una saggezza antica che a volte trasmettono ai montanari.

Mi ha raccontato un’anziana pastora che ha trascorso la vita sui monti dell’Ossola: “I nani vivevano un po’ su tutta la montagna, erano esseri buoni e giocherelloni che a volte si divertivano a fare scherzi ai pastori e ai boscaioli. Erano anche molto furbi. I vecchi mi hanno sempre detto che furono i nani ad insegnarci a fare il bucato con la cenere del camino; anche a lavorare il latte per fare il burro, la ricotta, il formaggio. Le pastore li incontravano camminando sui costoni della montagna alla ricerca di erba selvatica da portare all’alpe per le giornate di pioggia”. Nelle fiabe sui nani, la natura misteriosa dei boschi e delle montagne si anima e si personifica per entrare in contatto di incontro e di scambio con i protagonisti di questo ambiente: i pastori e i boscaioli. È un mondo meraviglioso e come tale carico di ambiguità: i nani sono creature positive e negative, esseri fantastici servizievoli e nello stesso tempo cattivi. Essi ci raccontano la vita. Perché non ci sono più, perché sono scomparsi? Ce lo dice una leggenda di Macugnaga, una delle tante presenti nella memoria storica della mia gente.

“L’ultimo dei guttviarghini (buoni lavoratori) che è vissuto a Macugnaga viveva giù a Staffa, al vecchio tiglio, vicino al cimitero. Una mamma con un bambino piccolo è uscita dal cimitero dopo una visita ai morti e lì c’era il vecchio guttviarghini. Il bambino dice alla mamma: “Muotti, Muotti luk / Mamma, mamma guarda, quello lì non ha i piedi come noi. Ce li ha girati all’indietro”. E la mamma gli ha detto: “Schwitt / Taci, loro sono così”. Allora il guttviarghini ha detto: “Il più piccolo è il più cattivo, il più piccolo è il più malizioso. Di qui me ne vado e non tornerò più”. Poi si è arrampicato sul tiglio. Quando era in alto sul tiglio ha buttato un gomitolo di lana molto in alto, tanto che quella mamma non ha visto. Si è poi arrampicato sul filo ed è sparito. Per sempre.”

Archeologia

4. Tosare le pecore duemila anni fa

Il museo archeologico di Malesco in Val Vigezzo (Parco Nazionale Val Grande) racconta frammenti preziosi di storia antica delle Alpi.

Il museo archeologico di Malesco in Val Vigezzo (Parco Nazionale Val Grande) racconta frammenti preziosi di storia antica delle Alpi.

È un luogo da visitare, prezioso e che apre finestre su tempi lontani. Trent’anni fa di musei archeologici nell’Alto Novarese (poi provincia del VCO) c’era poco o niente.

Una memoria dimenticata se non per l’orgogliosa presenza dell’Antiquarium di Mergozzo, voluto e allestito dall’indimenticato Alberto De Giuli. Oggi ce ne sono parecchi e ve li racconterò uno al mese. Alcuni, non tutti, sono aperti tutto l’anno, altri in estate (il riscaldamento costa!).

Scommettiamo questo mese su Malesco. Si chiama “Museo archeologico della pietra ollare”, è ospitato nel palazzo dell’antica Pretura ed è parte dell’Ecomuseo vigezzino. La pietra ollare è un sasso usato dalla civiltà contadina per costruire pentole e stufe; da duemila anni. La sezione archeologica presenta reperti archeologici dalla necropoli romana e tardoantica di Craveggia. Il museo presenta reperti dell’età del bronzo, quando la pietra ollare era utilizzata per produrre matrici di fusione.

La tomba 34 di Craveggia (in archeologia tutte oggi hanno un numero) ha rivelato una cesoia in ferro che l’università di Padova sta studiando con tecnologie moderne. Le fonti ufficiali dicono: “I rilievi ottenuti serviranno da base per la riproduzione dei manufatti da parte di un esperto artigiano e le riproduzioni così ottenute saranno impiegate per prove sperimentali volte alla definizione dell’efficacia dei singoli strumenti per i diversi usi.”

Le cesoie erano forbici, quindi servivano per tagliare.

La prudenza degli archeologi non dice cosa, ma tutti pensano alla lana delle pecore (in Sardegna ci fanno i campionati di tosatura).

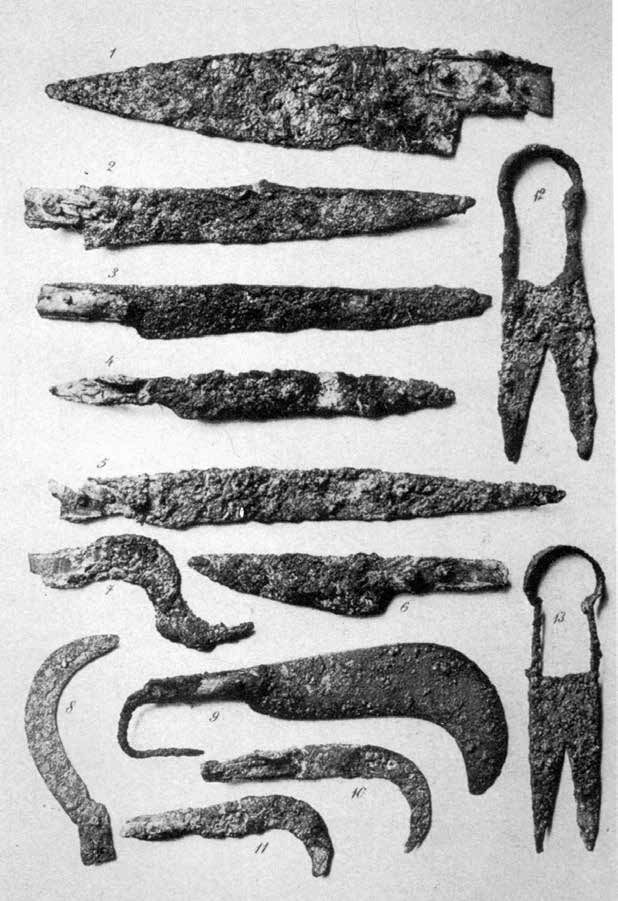

Nelle necropoli di Ornavasso (scoperte nel 1890 – 91) ne hanno trovate parecchie (foto). Attrezzi pastorali di duemila anni fa.

Alpinismo

5. Il “canalone delle donne” alle Torri di Veglia

Venticinque autori, storie di Val d’Ossola, trecentoventi pagine, immagini straordinarie. È l’Almanacco Storico Ossolano 2022: un’avventura culturale ed editoriale che va avanti da ventinove anni.

Venticinque autori, storie di Val d’Ossola, trecentoventi pagine, immagini straordinarie. È l’Almanacco Storico Ossolano 2022: un’avventura culturale ed editoriale che va avanti da ventinove anni.

L’Almanacco nasce nel 1994 da un’idea di Edgardo Ferrari, indimenticato maestro di ricerca storica e di ossolanità, e portato avanti con caparbietà dal libraio editore Alessandro Grossi di Domodossola.

Estraggo una storia di montagna, trovata dall’amico Guido Canetta, tenace ricercatore verbanese, mentre passeggiava per il cimitero di Suna.

È la storia di due ragazze (Tina Luisetti 18 anni e Palma Guglielmi 20 anni) cadute durante una scalata alle Torri di Veglia sulle Alpi Lepontine nel 1933.

Le due ragazze partono da Suna sul Lago Maggiore in bicicletta.

Me le vedo, giovani e ridenti, che pedalano per la Val d’Ossola alla volta di Varzo. Due ragazze intraprendenti, il contrario della donna voluta dal Fascismo: angelo del focolare e madre di figli che diventeranno soldati.

Dormono a Varzo, il giorno successivo salgono all’alpe Veglia dove soggiornano all’albergo Monte Leone.

Il giorno dopo salgono verso le Torri di Veglia, ma non faranno mai ritorno perché precipitano e perdono la vita. Di loro rimangono una targa dimenticata e un toponimo nella memoria locale: il “canalone delle donne”.

Nella storia ricostruita nel dettaglio da Guido Canetta c’è molto altro e un mistero irrisolto. Tutto da leggere.

Personaggi

6. Elvira Scaciga (1936 – 2021)

Alcuni mi rimproverano perché su ogni numero di Lepontica parlo di qualcuno che è morto. Lo diceva Ugo Foscolo che la buona memoria ispira a “cose egregie”. Sono convinto che la montagna sia viva attraverso le donne e gli uomini che ci vivono.

Alcuni mi rimproverano perché su ogni numero di Lepontica parlo di qualcuno che è morto. Lo diceva Ugo Foscolo che la buona memoria ispira a “cose egregie”. Sono convinto che la montagna sia viva attraverso le donne e gli uomini che ci vivono.

Donne e uomini che non sempre compiono imprese grandi. Semplicemente vivono. Ricordo qui Elvira Scaciga, mancata recentemente a 85 anni.

Terza di cinque tra fratelli e sorelle, rimase orfana a tre anni e trascorse l’infanzia tra Agaro, dove il padre era guardiano della diga, Baceno e l’orfanotrofio di Gozzano.

Nel 1965, nella chiesetta di Devero, aveva sposato Mario Ferrari proprietario della locanda “Punta Fizzi” di Crampiolo.

Allora Crampiolo viveva solo la stagione estiva e il Mario faceva il camionista per la Crodo, l’inverno era neve e silenzio. Nel 1986 Mario ed Elvira fanno una scelta coraggiosa e innovativa: decidono di tenere aperta la locanda tutto l’anno, è una scelta vincente e il rifugio diventa punto di riferimento per le guide alpine svizzere e francesi che portano i clienti alle settimane bianche di scialpinismo nel paradiso di Devero. Così per trentacinque anni, mai un giorno di chiusura Il critico enogastronomico Edoardo Raspelli descrisse la locanda come la “Casa di Heidi”. A proposito, c’è un libro bellissimo “Kill Heidi”: uccidi Heidi, ovvero il mito stereotipato della montagna idilliaca, tutta jodel e caprette.

Quando il Mario morì due guide alpine gli intitolarono una via sulla “sua” Punta Fizzi: si chiama “Amico barba bianca”. Ho dormito tante volte con amici e amiche alla locanda: pavimenti di legno profumato e lettoni soffici. A Crampiolo in ogni stagione passavo per un bacio all’Elvira.

Ricordo un autunno, seduti fuori a prendere l’ultimo sole, e a parlare di quei matti che vogliono fare gli alberghi in cima alle montagne

Personaggi

7. Sergio Bertoli (1947 – 1991)

Il 21 luglio 1991 Sergio Bertoli morì in un incidente alpinistico durante la salita dell’Arete du Diable al Mont Blanc de Tacul nel gruppo del Monte Bianco. Era la sua centesima scalata oltre i 4.000 m. Questo dà la cifra dell’uomo e dell’alpinista. Trent’anni fa come ieri. Sergio mi è stato maestro di alpinismo (orgogliosamente Istruttore Nazionale di Alpinismo del Club Alpino Italiano) e di vita. Quando, con l’amico Alberto Giovanola (poi diventato brava guida alpina d’alta montagna), frequentammo il corso di formazione di alpinismo al CAI Omegna, Sergio non ci insegnò solo i nodi di corda o l’uso della piccozza, ma soprattutto perché la montagna fosse scuola di vita.

Il 21 luglio 1991 Sergio Bertoli morì in un incidente alpinistico durante la salita dell’Arete du Diable al Mont Blanc de Tacul nel gruppo del Monte Bianco. Era la sua centesima scalata oltre i 4.000 m. Questo dà la cifra dell’uomo e dell’alpinista. Trent’anni fa come ieri. Sergio mi è stato maestro di alpinismo (orgogliosamente Istruttore Nazionale di Alpinismo del Club Alpino Italiano) e di vita. Quando, con l’amico Alberto Giovanola (poi diventato brava guida alpina d’alta montagna), frequentammo il corso di formazione di alpinismo al CAI Omegna, Sergio non ci insegnò solo i nodi di corda o l’uso della piccozza, ma soprattutto perché la montagna fosse scuola di vita.

Un giorno di brutto tempo ci portò a salire la Pioda di Crana in Valle Vigezzo; fu una delusione per noi giovani alpinisti rampanti, ma scendendo dalla cima ci insegnò i nomi dei fiori. Capimmo che la montagna era anche quello. Lui, personaggio mitico, aveva scalato la parete nord del Cervino, la via dei francesi alla Punta Gnifetti sul Monte Rosa e tutti i più impegnativi itinerari sulle Alpi (la Brenva al Monte Bianco e il Pillier Bonatti, la nord delle Grand Jorasses). Massimo Moro, amico e compagno di scalate, lo ha ricordato in un libro per noi prezioso: “Diario di un amico di cordata”. Ne emerge l’immagine di un alpinismo operaio che ha reso onore all’alpinismo italiano ed ha forgiato una generazione di uomini e donne di montagna. Gli alpinisti, si sa, sono nobilmente egoisti: hanno progetti individuali da perseguire. Quando il Sergio dovette cambiare la macchina, comprò un pulmino per portare in montagna i giovani. Quasi l’alpinismo potesse rendere il mondo migliore!