Paolo Crosa Lenz Lepontica/22 Settembre 2022

Sommario

1. Autunno in Val Vigezzo

2. Winiwoni

3. La prima ascensione della parete est del Monte Rosa nel 1872

4. Le “panchine giganti”: il trionfo del kitsch

5. Croci illuminate sulle vette?

6. Luciano Piana (1944 – 1984)

7. Adriano Velli (1945 – 2022)

Pittura

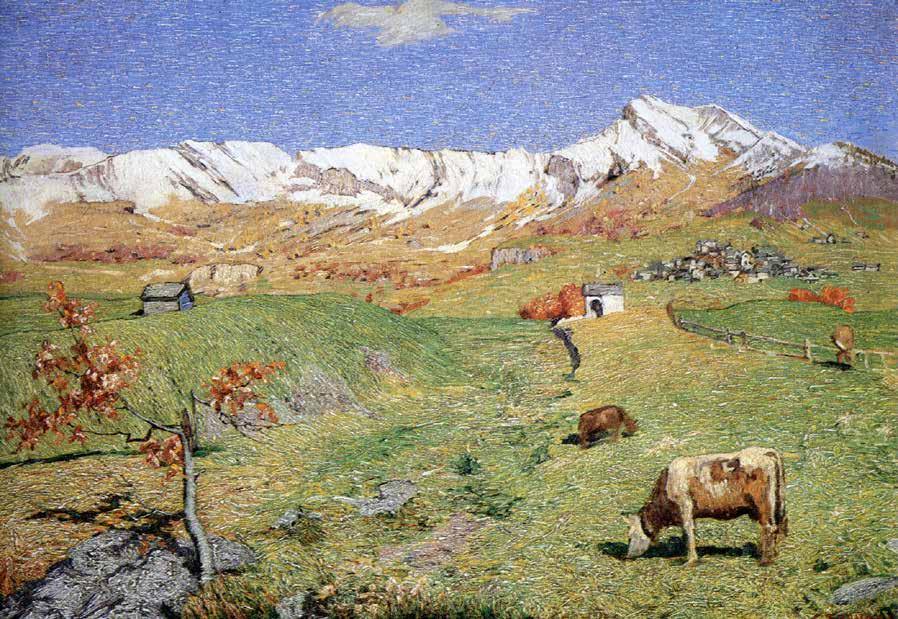

1. Autunno in Val Vigezzo

Carlo Fornara (1871 – 1968) è stato uno dei più importanti esponenti del divisionismo, allievo di Segantini e maestro nella scomposizione della luce. Nato in una famiglia di contadini di montagna, imparò a dipingere nella scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore, dove seguì gli insegnamenti di Enrico Cavalli. Pensate: a fine Ottocento una scuola di pittura in una valle di montagna, perché saper dipingere poteva portare a vivere bene.

Così avvenne, come da tradizione valligiana, per Carlo Fornara che, grazie al gallerista milanese Alberto Grubicy, poté vivere dal 1922 al 1968 nella sua valle, regalando al mondo quadri indimenticabili che ci restituiscono un mondo alpino scomparso. Vi offro questi due.

Autunno ad Arvogno (1890). Arvogno era allora una stazione lungo l’inalpamento ai corti alti nella valle del Melezzo. Oggi vi arriva la strada e vi sono i ristoranti. Dopo la stagione estiva in alto, in settembre si scendeva lungo tappe fissate da una tradizione secolare, ai villaggi di fondovalle. Bestie e uomini la prendevano comoda dopo l’intensità della stagione estiva all’alpe. Carlo Fornara ci restituisce questo “tempo lento e sereno” a cui tutti forse aspiriamo.

Il vitellino (1896). Per la pastora è stata buona la stagione all’alpe. Il vitello è cresciuto ed è riconoscente alla donna, l’estate ha dato erba buona e acqua abbondante, ha potuto lasciare il latte materno per le erbe profumate della montagna.

La pastora ha il gerlo vuoto: l’erba di rupe, ta- gliata con fatica sui pendìì più impervi, è accumulata al sicuro nei fienili per le piovose giornate d’autunno. C’è una complicità buona tra la donna e il vitello, quasi una comprensione e una solidarietà reciproca. Un dire: abbiamo superato insieme l’estate, aspettiamo con fiducia l’inverno.

Non ho mai capito niente di arte e di tecniche pittoriche (i saggi critici per me sono illeggibili!), ma quando guardo certi quadri lo sguardo si illumina e il cuore si rasserena. Viva i pittori!

Una parola al mese

2. Winiwoni

Winiwoni è parola walser e indica il camminare lento, ciondolante e barcollante proprio dei vecchi del mio paese quando, la domenica sera, tornavano dal “Circolo” dopo un pomeriggio a bere, giocare a carte e parlare di politica. Mogli e figlie lo sapevano e aspettavano con pazienza il lunedì mattina. Con amici del Gruppo Walser Ornavasso abbiamo ripreso il vocabolo per proporre, vent’anni fa, una camminata lunghissima ed estrema sui monti di Ornavasso. Il contrario della parola. L’idea ci venne quando andai, con l’amico Gilberto, a partecipare all’Autani di Montescheno in Valle Antrona. L’Autani è la più lunga processione delle Alpi, effettuata da quattrocento anni per benedire la terra, i pascoli, le bestie  e anche gli uomini: quattordici ore di cammino orante (ve ne parlerò il prossimo luglio). È un’esperienza da fare nella vita!

e anche gli uomini: quattordici ore di cammino orante (ve ne parlerò il prossimo luglio). È un’esperienza da fare nella vita!

Di ritorno, pensammo ad un’Autani laica, non preghiere ma canti goliardici e di montagna sui monti di Ornavasso in bassa Val d’Ossola. Un cammino con duemila metri di dislivello e oltre 20 km per monti e valli, dall’alba al tramonto. A sud lo splendore del Lago Maggiore, a nord l’imponenza del Monte Rosa. La proponemmo per alcuni anni e fu un successo, con partecipanti che venivano dai paesi vicini. Poi tutto finì, perché i possibili itinerari erano  esauriti e l’avventura conclusa. L’Autani invece si fa ancora, lungo lo stesso itinerario codificato, le pause prestabilite, le orazioni immutate nei secoli. Il trionfo di una devozione popolare confermata da centinaia d’anni. Tuttavia

esauriti e l’avventura conclusa. L’Autani invece si fa ancora, lungo lo stesso itinerario codificato, le pause prestabilite, le orazioni immutate nei secoli. Il trionfo di una devozione popolare confermata da centinaia d’anni. Tuttavia  Winiwoni è una bella parole: ti invita ad andare a camminare sui monti, come vuoi e come puoi, con il passo che la gamba ti permette, con gli amici che hai. Oppure libero e solo.

Winiwoni è una bella parole: ti invita ad andare a camminare sui monti, come vuoi e come puoi, con il passo che la gamba ti permette, con gli amici che hai. Oppure libero e solo.

Alpinismo

3. La prima ascensione della parete est del Monte Rosa nel 1872

Questo 2022 è un anno di grandi anniversari per chi ama le Alpi. L’ascensione alla Dufour, la più alta delle quattro vette del Monte Rosa, per il canalone Marinelli era il più classico itinerario alpinistico sulla Est. Era una grande ascensione su ripidi pendii nevosi nell’immensità dell’unica parete himalayana delle Alpi. Uso l’imperfetto perché oggi, le mutate condizioni della montagna conseguenti i cambiamenti climatici, la rendono impraticabile in estate.

La prima salita della Est per il canalone, centocinquanta anni fa, è opera di Ferdinando Imseng di Macugnaga che accompagnò tre inglesi con altre due guide: i fratelli William Martin e Richard Pendlebury con il pastore anglicano Charles Taylor, rientrando da una campagna alpinista sulle Alpi orientali, decidono di fare una puntata sul Rosa con in programma la traversata da Macugnaga a Zermatt attraverso il Vecchio Weissthor: un itinerario largamente collaudato, senza particolari difficoltà. Con loro c’è la guida Gabriel Spechtenhauser, detto Gaber, della valle tirolese dell’Oetz. All’hotel Monte Moro si aggrega anche il proprietario Giovanni Oberto che, oltre ad essere un eccellente albergatore, accompagna saltuariamente anche gli alpinisti sulle montagne di casa.

Mi ricorda l’amico Teresio Valsesia, il maggiore conoscitore della storia alpinistica del Monte Rosa: “Alle 15.30 sono sulla vetta. È il 31 luglio 1872. La vista è abbastanza buona. Però Macugnaga è coperta dalle nuvole. Mezz’ora di sosta e un breve banchetto, poi si scende seguendo le tracce di una cordata salita in mattinata dal RiͿel. Alle otto e mezza di sera tutti sono riuniti nell’albergo zeppo di gente, dove ordinammo tranquillamente la cena. Pensando di dormire sulla soglia dell’albergo con una coperta di lana. Invece ci venne annunciato che era stata preparata per noi la camera più bella, ossia il soggiorno, dove dormimmo senza sogni”.

Mi ricorda l’amico Teresio Valsesia, il maggiore conoscitore della storia alpinistica del Monte Rosa: “Alle 15.30 sono sulla vetta. È il 31 luglio 1872. La vista è abbastanza buona. Però Macugnaga è coperta dalle nuvole. Mezz’ora di sosta e un breve banchetto, poi si scende seguendo le tracce di una cordata salita in mattinata dal RiͿel. Alle otto e mezza di sera tutti sono riuniti nell’albergo zeppo di gente, dove ordinammo tranquillamente la cena. Pensando di dormire sulla soglia dell’albergo con una coperta di lana. Invece ci venne annunciato che era stata preparata per noi la camera più bella, ossia il soggiorno, dove dormimmo senza sogni”.

Imseng aveva 27 anni e di pro- fessione faceva il cacciatore di camosci e il minatore: dopo quell’ascensione, frutto del suo intuito e senso della montagna, diventò guida a tutti gli effetti e quattro anni dopo realizzò anche la prima ascensione della Nordend da Macugnaga. Imseng morì nove anni dopo nella tragedia Marinelli e una targa lo ricorda nel cimitero di Chiesa Vecchia a Macugnaga: bonne guide, honnete homme. Quel piccolo cimitero, all’ombra maestosa del vecchi tiglio, racconta tanto del Monte Rosa: vi sono le lapidi delle grandi tragedie, il monumento ai caduti sulla montagna (con una graffa che lega le cordate), il monumento agli scrittori del GISM scomparsi. Una storia di uomini e monti, di sogni grandi e dolori profondi.

La parete est del Monte Rosa negli anni ’50 del Novecento (ph archivio “Il Rosa”)

Ferdinando Imseng (ph archivio T. Valsesia da “Macugnaga e il Monte Rosa”, 1968)

Ambiente

4. Le “panchine giganti”: il trionfo del kitsch

Si sta diffondendo in questi anni il fenomeno delle “panchine giganti” o Big Bench. I panchinoni vengono posti in luoghi di pregio paesaggistico e uno può “scalarle” per sedersi e godere del panorama.

Colorate e variopinte, sono già oltre duecento in Italia e se ne costruiscono sempre di più. I sindaci dicono che promuovono il turismo. Sono grato agli amici Mauro Carlesso ed Annibale Salsa che, in alcuni inter venti puntuali, mi hanno suggerito il paradosso intrinseco.

venti puntuali, mi hanno suggerito il paradosso intrinseco.

Dietro c’è una storia curiosa.

Chris Bangle, un americano che disegna automobili, nel 2009 compra con la moglie svizzera una grande tenuta in Piemonte. La moglie Christine amerebbe un luogo panoramico per contemplare i vigneti e la proprietà. Chris nel 2010 si inventa il panchinone. Per i poveri cristi che sudano in città sarebbe la fuga dalla realtà, il rimedio al disagio sociale.

Chris Bangle fiuta l’affare e crea una Fondazione. Mi racconta Mauro Carlesso: “E che l’operazione di marketing sia ben avviata se ne ha conferma sempre consultando il sito BBCP  dove si trovano tutte le informazioni, a guisa di disciplinare, per la richiesta di autorizzazione alla costruzione, le modalità ed anche i costi per la realizzazione del manufatto. In merito, sempre sul sito si legge che il costo può raggiungere anche i 5.000 euro oltre al compenso a Bangle ed alla sua Fondazione, che può arrivare fino a 1.000 euro”.

dove si trovano tutte le informazioni, a guisa di disciplinare, per la richiesta di autorizzazione alla costruzione, le modalità ed anche i costi per la realizzazione del manufatto. In merito, sempre sul sito si legge che il costo può raggiungere anche i 5.000 euro oltre al compenso a Bangle ed alla sua Fondazione, che può arrivare fino a 1.000 euro”.

Il disciplinare è estremamente puntuale e dettagliato. Si legge: “Non è necessario dover arrivare in macchina alla Grande Panchina, se serve una piccola camminata per raggiungerla è molto meglio! L’importante è individuare una zona sufficientemente ampia per parcheggiare”.

Le panchinone mi sembrano le figlie povere del progetto “Avvicinare le montagne”: andare in montagna seduti e bere lo spritz al ristorante in cima ad una vetta.

Io questo mondo non lo capisco più. Annibale Salsa mi consola parlandomi di “… una società dominata dagli eccessi”. E, con la sua saggezza di antropologo consumato, chiosa: “La qualità paesaggistica dei siti ne risente in maniera pregiudizievole. Gli spazi destinati a queste installazioni si stanno deteriorando nel trasformarsi sovente in pattumiere e perdere così quelle peculiarità che li rendevano attraenti. Siamo al trionfo del kitsch.”

Ho passato la vita a scalare montagne, non so perché l’ho fatto, ma ne sono contento. Oggi che gli anni e gli acciacchi mi inducono a più miti consigli, amo sempre più il grande escursionismo. Provo gioia nel contemplare il mondo dall’alto, seduto stanco sotto un faggio o appollaiato su una roccia, magari accanto ad una sorgente oppure su una cresta ventosa. Trovo comodi quei luoghi!

Montagna

5. Croci illuminate sulle vette?

Una croce sulla vetta di una montagna vuol dire che sei arrivato, la vedi di lontano, ti aiuta a scoprire energie che non pensi più di avere, la vista ti fa sognare la fine di una fatica. Da sempre gli uomini hanno posto croci sulla vetta di una montagna. La congiunzione tra la terra e il cielo.

C’è stato un Papa, allo scoccare del Novecento, che invitò i credenti a porre croci sulle vette per festeggiare Cristo Redentore e l’alba di un nuovo secolo: non sapeva cosa lo aspettava! Alla fine del secolo, in ambienti CAI emersero proposte di non porre più croci sulle montagne (conservare con amore e rispetto quelle che c’erano, ma non nuove!). Proposte finite nel nulla, perché le croci continuarono a proliferare sulle vette e, se non c’era più spazio, “in costa”. Il Monte Massone (2167 m) è la “mia” montagna di casa: l’ho salita almeno cento volte in una vita.

C’è stato un Papa, allo scoccare del Novecento, che invitò i credenti a porre croci sulle vette per festeggiare Cristo Redentore e l’alba di un nuovo secolo: non sapeva cosa lo aspettava! Alla fine del secolo, in ambienti CAI emersero proposte di non porre più croci sulle montagne (conservare con amore e rispetto quelle che c’erano, ma non nuove!). Proposte finite nel nulla, perché le croci continuarono a proliferare sulle vette e, se non c’era più spazio, “in costa”. Il Monte Massone (2167 m) è la “mia” montagna di casa: l’ho salita almeno cento volte in una vita.

In vetta c’è una croce grande posta nel 1920, poi ne hanno messa un’altra “in costa” per una questione di confini comunali, ora ne hanno messa un’altra su un’altra “costa: la Crus di spresitt (la “croce dei formaggini”) per ricordare un uomo di Anzola d’Ossola.

Negli ultimi anni è emerso il fenomeno di illuminare, grazie a pannelli fotovoltaici, le croci sulle vette. Croci illuminate che uccidono la notte.

Penso non serva al bene della montagna, ma soddisfi solo la vanità di chi le realizza. Mortificano anche il senso del limite che pare sia sempre più perso e vano. In Valle Anzasca sono almeno tre le croci di vetta illuminate. Tante più nella valle del Toce.

Il Soccorso Alpino riceve allerte per possibili richieste d’aiuto da una luce sulla montagna; una luce sul monte è invece una croce che disturba la notte. Come sarebbe bello se tutti rispettassimo l’alternarsi della notte e del giorno, un cielo buio pieno di stelle e un’alba radiosa. Come sempre è stato.

Il Soccorso Alpino riceve allerte per possibili richieste d’aiuto da una luce sulla montagna; una luce sul monte è invece una croce che disturba la notte. Come sarebbe bello se tutti rispettassimo l’alternarsi della notte e del giorno, un cielo buio pieno di stelle e un’alba radiosa. Come sempre è stato.

Personaggi

6. Luciano Piana (1944 – 1984)

Luciano Piana è un figlio della mia terra. Nato e cresciuto a Ornavasso, fra le montagne in Val d’Ossola, perse la mamma da bambino e divenne grande con i fratelli. Profondamente credente, andò all’università a Milano dove, da cattolico, partecipò al movimento studentesco e prese le botte senza mai tirare un sanpietrino. Laureato, scelse la vita da operaio, sposato con tre figli visse un intenso impegno sociale a Milano (i corsi di alfabetizzazione per gli ultimi e l’attività nel Partito Socialista che non era quello di Craxi e della “Milano da bere”). Lasciò la Democrazia Cristiana perché troppo attenta ai “beni propri”. Propose e visse forme di comunità tra famiglie: non quelle hippy e libertarie, ma le comunità francescane nella condivisione di aiuto reciproco e povertà. Morì a quarant’anni per un tumore al cervello in un alpeggio sui monti della sua infanzia.

Fuori dalla baita, concessa da un amico, c’è una fontana con una raffigurazione dell’apostolo Bartolomeo a cui hanno strappato la pelle di dosso.

Un mio caro amico e fratello di Luciano, Giannino Piana, decano dei teologi moralisti italiani, ha scritto un libro piccolo e molto bello che ne racconta la biografia inquadrata in anni di profonde e buone trasformazioni della società italiana (G. Piana, Una vita dalla parte dei poveri,  Interlinea, Novara, 2022). Il libro è formato da due parti: la biografia di Luciano e una raccolta di poesie e preghiere. Scrive Giannino: “Poesia e preghiera che si fondono tra loro come due dimensioni interdipendenti, si intrecciano qui con una costante (e fertile) attività in vari campi della vita sociale ed ecclesiale, rendendo trasparente la possibilità di una stretta congiunzione di mistica e politica. ì questa, in definitiva, la lezione fondamentale che viene dall’esperienza di Luciano. Una lezione che riveste oggi grande attualità, se si considerano le pesanti ricadute negative di una “cultura” (se è possibile così definirla) del “mercato” e del “consumo”, che ha come esito sia la dequalificazione del lavoro e il crollo della tensione sociale, sia lo svuotamento dell’interiorità con la conseguenza di un grave stato di alienazione collettiva.”

Interlinea, Novara, 2022). Il libro è formato da due parti: la biografia di Luciano e una raccolta di poesie e preghiere. Scrive Giannino: “Poesia e preghiera che si fondono tra loro come due dimensioni interdipendenti, si intrecciano qui con una costante (e fertile) attività in vari campi della vita sociale ed ecclesiale, rendendo trasparente la possibilità di una stretta congiunzione di mistica e politica. ì questa, in definitiva, la lezione fondamentale che viene dall’esperienza di Luciano. Una lezione che riveste oggi grande attualità, se si considerano le pesanti ricadute negative di una “cultura” (se è possibile così definirla) del “mercato” e del “consumo”, che ha come esito sia la dequalificazione del lavoro e il crollo della tensione sociale, sia lo svuotamento dell’interiorità con la conseguenza di un grave stato di alienazione collettiva.”

Personaggi

7. Adriano Velli (1945 – 2022)

Si è spento lo scorso luglio a Domodossola Adriano Velli, giornalista storico del quotidiano “La Stampa”. Iniziò la sua carriera a Novara, al giornale socialista “Il Lavoratore”, poi alla “Gazzetta del Popolo” e infine dal 1971 a “La Stampa” quando aprì l’ufficio di corrispondenza ossolano.

Specializzato nei temi economici e del lavoro, le sue cronache hanno raccontato la crisi del settore industriale in Val d’Ossola con la chiusura dei grandi stabilimenti siderurgici e chimici, ma anche i devastanti eventi climatici come la grande alluvione in Val Vigezzo nel 1978. Con lui collaborò sin dall’inizio Paolo Bologna, partigiano, uomo di montagna e scrittore di valore. Insieme crebbero una schiera di bravi giornalisti che ancora oggi continuano il loro impegno profes- sionale a “La Stampa”.

Specializzato nei temi economici e del lavoro, le sue cronache hanno raccontato la crisi del settore industriale in Val d’Ossola con la chiusura dei grandi stabilimenti siderurgici e chimici, ma anche i devastanti eventi climatici come la grande alluvione in Val Vigezzo nel 1978. Con lui collaborò sin dall’inizio Paolo Bologna, partigiano, uomo di montagna e scrittore di valore. Insieme crebbero una schiera di bravi giornalisti che ancora oggi continuano il loro impegno profes- sionale a “La Stampa”.

Ci conoscevamo e ci stimavamo, anche se non eravamo propriamente amici (io amavo i monti, lui giocare a carte); ci sentivamo per le cronache alpinistiche.

Ho sempre ammirato in Adriano Velli la sua rettitudine e l’indipendenza da ogni sollecitazione esterna. Sostenne il valore del Parco Naturale dell’Alpe Veglia rendendo conto delle ragioni di tutti.

Visse e raccontò la “stagione delle bombe” contro il Parco e coloro che lo sostenevano (una storia che i politici locali tendono a dimenticare come “cose passate”, ma che un domani andrà raccontata in modo sistematico). Nel settembre 1991, alla vigilia di un convegno sul futuro del Parco (nato in modo sofferto nel 1978 e ad allora non ancora decollato per l’opposizione di feudatari locali), un attentato dinamitardo colpì la casa degli esponenti ambientalisti e, a corollario, altre azioni contro la sede del Parco, le auto di altri esponenti degli “Amici dell’Alpe Veglia”.

Visse e raccontò la “stagione delle bombe” contro il Parco e coloro che lo sostenevano (una storia che i politici locali tendono a dimenticare come “cose passate”, ma che un domani andrà raccontata in modo sistematico). Nel settembre 1991, alla vigilia di un convegno sul futuro del Parco (nato in modo sofferto nel 1978 e ad allora non ancora decollato per l’opposizione di feudatari locali), un attentato dinamitardo colpì la casa degli esponenti ambientalisti e, a corollario, altre azioni contro la sede del Parco, le auto di altri esponenti degli “Amici dell’Alpe Veglia”.

Gli improvvisati bombaroli furono subito presi: per gli inquirenti fu come giocare a bocce.

Più complesso scoprire ispiratori e mandanti, ma ci riuscirono. Anche la sede di Domodossola de “La Stampa” fu colpita.

La colpa? Il “peccato di cronaca”: aver raccontato del convegno in programma e delle bellezze dell’Alpe Veglia.